Essaouira-Marrakech

El sol atrae a los europeos, y especialmente si está acompañado con exotismo y misterio. Cerca del Viejo Continente hay nuevos destinos que ofrecen un mundo intrigante.

Ya no basta con tener una casa en los alrededores de París, en la campiña alemana, en la sierra madrileña, o en la Cote d’Azur. Ahora la gente tiene su riad (casa típica marroquí con un patio central con fuente y jardín) en Marrakech o en Essaouira, y goza del buen clima todo el año, descubriendo la cocina, las costumbres y el arte de vivir de Marruecos. Son los nuevos destinos del jet set europeo, donde se organizan encuentros con gente famosa, donde las fiestas occidentales hacen latir el corazón medieval y conservador de la medina.

Navegando a lo largo de la costa desde Casablanca pasamos los encantadores puertos de Azemour, El Jadida, Safi, cada uno con sus vestigios, sus murallas y la bella cisterna portuguesa de El Jadida. Pasando el cabo Beddouza empieza una zona de grandes vientos, con largas playas, donde las olas del Atlántico vienen a morir ofreciendo lugares especiales para los surfers. Aparece entonces Essaouira, la antigua Mogador, la blanca ciudad protegida por su muralla azotada por las olas, resguardada por impresionantes rocas, atacada permanentemente por las gaviotas que se pelean los pedazos de pescado que rechazan los pescadores. Es uno de los puertos pesqueros importantes de la costa marroquí y se llena de embarcaciones, ofreciendo buena protección para nuestro velero.

Al pisar tierra el ambiente se vuelve intrigante, extremoso, misterioso. El puerto aturde con el griterío de los pescadores que regresan de la faena, de los compradores de los mejores pescados. Unos limpian los productos de la pesca costera, como pulpos, pequeños pescados, amenazados por las gaviotas que esperan su parte, los puestos-restaurantes ofrecen menús de pescados o mariscos asados, los mejores de la costa, los más frescos, repartiendo el atractivo olor a la entrada de ese puerto vigilado por los torreones de estilo berebere-portugués que protegen la gran bahía, donde se extiende una larga playa de aguas tranquilas.

Dejando el tumulto de uno de los puertos más auténticos de la costa surge el placer de descubrir la ciudad amurallada, con sus angostos callejones, sus muros blancos, sus puertas y ventanas azules, el olor a madera de Tuya (cedro blanco) que se escapa de las boticas o el de las especies en los mercados. La plaza principal vibra con sus terrazas, donde turistas y marroquíes se mezclan para saborear un té de hierbabuena con exquisitos pasteles de almendra o de miel. El vaivén de la gente es un espectáculo perpetuo, el aire se satura con la humedad del mar y las gaviotas vigilan quién es susceptible de dejarles algo de comer. Hay callejones que pasan por debajo de las casas, las tiendas ofrecen joyas bereberes, tapetes, djelabas, o puertas, pero lo que más atrae son los objetos hechos en madera de tuya, que se simboliza por su color ámbar con puntos negros. Los maravillosos artesanos de Essaouira crean preciosas cajitas, mesas, charolas, juegos de backgammon, muebles, pies de lámparas. Es una auténtica belleza con gran variedad que satisface todos los gustos.

Caminando por los callejones atravesamos el mercado, la zona de los artesanos, la plaza de los joyeros y finalmente llegamos a nuestro hotel, L’Heure Bleue. Esta edificación albergaba a un antiguo orfanato, y fue reformado para crear uno de los mejores hoteles de Marruecos. Con su patio central que recrea un jardín encantado, sus muebles de estilo colonial francés, su inmensa terraza con la alberca que domina toda la ciudad y desde la cual se eleva el canto del muecín mezclado con el ruido de las olas. Las suites nos transportan a otra época, con elegancia y lujo, su hammam (baño moro) es el lugar ideal para dejarse consentir en el misterio de sus muros de tadlac (aplanado laqueado) negro. L’Heure Bleue es uno de los tesoros de Essaouira.

Pero la ciudad esconde muchos más: la muralla a lo largo del mar se llama La Skala de Essaouira, con su hilera de cañones que datan de los siglos XVIII y XIX, sus almenas y su bastión. Es un lugar perfecto para admirar la puesta del sol sintiendo la fuerza del mar. El Riad al Madina es una casa del siglo XVIII transformada en encantador hotel y excelente restaurante; el Riad Madada es otro de los buenos lugares para alojarse, mientras La Licorne es el mejor restaurante de la ciudad.

El placer de la hechizadora ciudad es perderse por esos misteriosos callejones, sin preocupación por el tiempo ni el sentido de orientación porque siempre se llega a la muralla o a las tres calles principales. Y es encantador caminar por allí mientras se escuchan conversaciones callejeras, se observan los rituales de la gente, probar el aceite de argana (árbol de la región de frutos amarillos, de los que se produce un aceite rico en componentes y muy saludable).

Empujar puertas para descubrir magníficos patios, subir a las terrazas que ofrecen magníficas vistas de la ciudad, gozar del encuentro con obras de arte...

Es una ciudad que fascina por su ambiente, donde el viento serpentea en los callejones, donde cada esquina sorprende y cada sombra asusta, donde se disfruta de la fuerza de la brisa con olor a yodo, en la Skala, experiencia que deja huellas para siempre en el alma.

Navegamos por unos puntos cercanos para jugar con el viento, descubriendo las mejores playas para el surf y las islas Mogador, donde se alza una fortificación. Son las célebres Islas Púrpuras de la antigüedad, donde los fenicios y los romanos colectaban el caracol murex, cuyas secreciones producen el tinte púrpura muy codiciado por los romanos.

Alcanzamos las dunas del cabo Sim y enfrentando el fuerte viento llegamos a Sidi Kaouki, a 27 km al sur.

Después de gozar de esa maravillosa ciudad, donde el Atlántico se impregna en los muros, dejando el velero en el Yacht Club, nos dirigimos tierra adentro. A la salida de Essaouira nos detuvimos en el Val D’Argan para probar el excelente vino que aquí se produce y pasando la zona de los arganas (argania spinosa) encontramos unas cabras subidas en ese árbol para degustar las hojas más tiernas, ofreciendo una imagen extraña, aunque típica de Marruecos.

Instalados en los magníficos Riad El Arsat y El Assafir empezamos a disfrutar de la ciudad rosa del sur instalada en medio de un gran palmar de palmeras de dátiles.

A pesar de haber crecido de manera exagerada en la última década, Marrakech conserva su atmósfera medieval con sus callejones que llenan el corazón de la medina para atravesar los diferentes socos, encontrarse con escenas intrigantes y típicas, descubrir las más sorprendentes tiendas, comprar obras de artesanía excepcionales, regatear a gusto con los vendedores de tapetes, empujar puertas entreabiertas y conocer la gente y su vida cotidiana.

La medina es un verdadero laberinto lleno de sorpresas, con sus placitas, sus callejones sombreados por techos de cañizos y sus mercados.

Las tardes terminan siempre en el lugar más emblemático de la ciudad: la Plaza Djemaa el Fna, designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los marroquíes se reúnen en círculo alrededor de un narrador de historias y cuentos, acróbatas, músicos, bailarines, domadores de monos y los famosos encantadores de serpientes. Los brujos venden sus hierbas y productos milagrosos, las mujeres pintan las manos con hena, los hombres de gran sombrero venden agua que vierten desde sus bolsas de piel de cabra en unos timbales de cobre, otras mujeres leen el futuro en las manos, unos puestos se enorgullecen de ofrecer las mejores brochetas y keftas, llenando la plaza de humo. Desde las cuatro de la tarde y hasta muy entrada la noche la plaza palpita en un ambiente surgido del pasado y las terrazas de los restaurantes que la bordean ofrecen una vista espectacular.

Los socos se suceden al norte de la plaza: joyeros, especias, textiles, cueros, tapetes, cerámicas, hierro forjado, lana, curtidores de pieles... instalados en esos callejones donde se escucha el famoso balek que gritan los que llegan con sus carretas o sus burros.

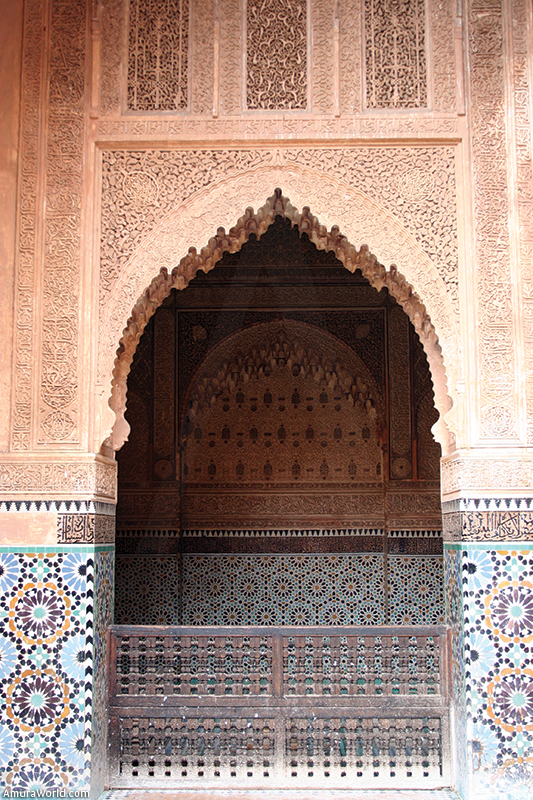

En ese dedal se esconden tesoros: el Museo de Marrakech, alojado en la antigua residencia de un ministro, con su soberbio patio, sus zelliges (mosaicos recortados a mano y pegados para representar motivos geométricos) y un acogedor hammam; la medersa (escuela coránica) Ben Youssef, una joya de la arquitectura árabe-andaluza, donde destaca la belleza de los plafones de estuco, los muros de zelliges, mármol y estuco y el maravilloso trabajo en cedro que los viste, con unos balcones decorados de musharabie (celosía); Qoubba el Badiyin, un santuario de principio del siglo XII; el Palacio de la Bahía, residencia construida al final del siglo XIX por Pacha Si Ahmed Ben Musa, que lo habitaba con sus cuatro esposas, 24 concubinas y todos sus hijos, donde destacan los grandes patios, los plafones de madera pintada y los muros cubiertos de zelliges; el palacio El Badi, que data del siglo XV, las tumbas de los Saadies con una magnífica sala de columnas que alberga la tumba de El Manssur, con uno de los más bellos plafones de la ciudad; el Mellah o barrio judío, construido en el siglo XVI y que conserva su insólito ambiente fuera del tiempo.

El barrio del Gueliz encanta por sus grandes avenidas, los jardines de la menara resplandecen con sus olivos y el gran estanque de riego con su pabellón morisco y los montes en el fondo, los jardines Majorelle, creados por ese pintor y propiedad de Yves Saint Laurent encantan con su colección de plantas exóticas. La joya de la ciudad es la koutoubia, la principal mezquita de Marrakech. Construida en 1158 sobre el sitio del antiguo mercado de libros, del cual saca su nombre, su minarete de 77 metros fue agregado más tarde por Yacoub Al Manssur, arquitecto de la torre Hassan de Rabat y de la Giralda de Sevilla. Es el monumento más elegante de la ciudad y el minarete más alto.

Marrakech es una ciudad que se ha vuelto muy cosmopolita, llena de diversión, y pasamos una semana a visitarla, descubriendo excelentes restaurantes, admirando los mejores bailes típicos como en Chez Ali o Dar Fez, invitados a cenas y fiestas que organizan los europeos que aquí viven o que pasan un fin de semana o una temporada. Marrakech nunca duerme, y el ruido de la Plaza Djemaa el Fna se esfuma cuando empieza el aturdido ambiente de las discotecas. Marrakech es una ciudad feliz que une a la cultura marroquí un toque occidental, orgullosa de su pasado y de sus vestigios, anidada al pie de las montañas que dominan el llano con sus cimas nevadas.

Cuando llegamos a kasbah Tamadot, en el valle de Asni, la sorpresa fue intensa. Su dueño, Richard Branson, ha construido el sueño de quienes se deleitan con historias medievales. Erigida en una alta explanada, la kasbah domina el valle y admira el nevado Toubkal, el más alto de Marruecos con sus 4,167 metros, donde se aloja la estación de esquí Oukaimeden que ofrece las mejores pistas desde diciembre hasta abril. Tamadot es un asombroso hotel exclusivo con un exquisito restaurante, ideal para gozar de la sofisticada vida al estilo marroquí dentro de un entorno suntuoso. Organizamos unas sorprendentes caminatas para descubrir los pueblos bereberes, partiendo desde Imlil, donde su kasbah domina el encuentro de los valles creados por los torrentes que bajan de las cimas nevadas, o desde Aouzzer para descubrir el cañón de Ouirgane con su cascada. Visitamos la mezquita de Tin Mal construida en 1156 por los almohades en medio de un verde valle que sube hacia el Tizi n’Test, uno de los pasos más elevados, a 2,092 metros y que lleva a Taroudant, la ciudad amurallada, la puerta del gran sur. Comimos en el famoso Sanglier qui Fume, antiguo encuentro de los cazadores, visitamos el valle de L’Ourika, donde corre el río entre verdes laderas, y descubrimos pinturas rupestres al caminar desde el pueblo de Setti Fatma.

Cada una de las excursiones ofrecía excepcionales encuentros con los bereberes de las montañas, gente amable, hospitalaria y hermosa, de piel clara y miradas que cuentan la ruda vida de esas montañas. Entre la estancia en la kasbah Tamadot y esas caminatas por los djebels (montañas), nuestra experiencia dentro del Alto Atlas ha sido enriquecedora y fabulosa.

Marruecos es un país excepcional que ofrece gran diversidad de paisajes que van desde la costa húmeda hasta las dunas de arena del desierto, pasando por altas montañas nevadas, con ciudades muy diversas en estilo y atmósfera, rico folklore y gente amable de culturas diferentes. De regreso a Essaouira descubrimos más a fondo la música gnaoua, género que viene de las tradiciones que trajeron los esclavos africanos, creando una fratría espiritual que se expresa en su música cuando los bailarines entran en trance. Antes de irnos hacia el sur y a las Islas Canarias gozamos una última vez del hammam, delicioso baño de vapor en el que el masajista talla el cuerpo con fuerza para quitar la piel muerta, dejando cuerpo y el alma renovados.

Marruecos nunca se olvida, siempre queda en el corazón del visitante, quien se lleva la sensación de pertenecer a esa tierra tan cerca de Europa y tan exótica a la vez. Es un mundo que ha conservado las tradiciones del reino Al Andaluz, donde el arte adorna las ciudades, la música alegra el ambiente, la comida se saborea con los dedos para descubrir sabores variados y los paisajes y las ciudades no dejan de sorprender. Marruecos es una maravillosa escala dentro del viaje del navegante.

Texto: Patrick Monney ± Foto: Patrick Monney.