Año tras año, en aguas del Golfo de México, se da cita uno de los animales marinos más maravillosos con los que un ser humano pueda tener contacto, hablamos del enorme tiburón ballena. Se trata del pez más grande que existe en el planeta, capaz de medir hasta 18 metros y pesar hasta 15 toneladas. En el bello y joven sureste mexicano, en el estado de Quintana Roo, el tiburón ballena hace su aparición, muy cerca de la Isla Contoy, mejor conocida como Isla Pájaros.

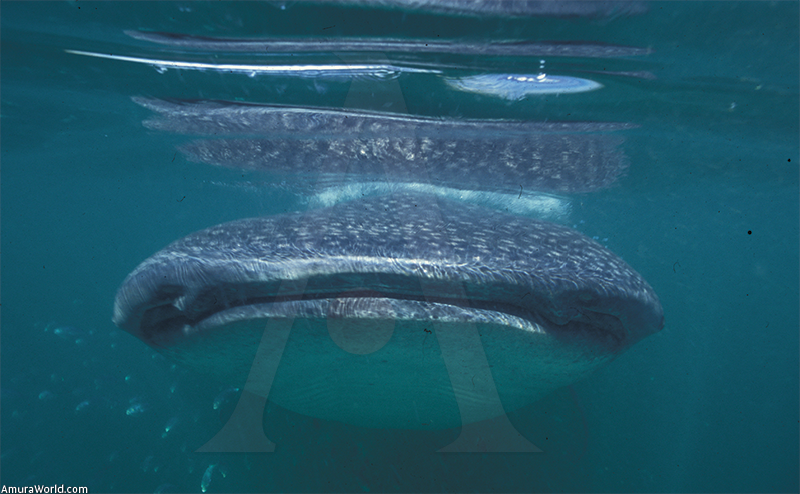

A esta magnífica especie se la puede encontrar en todos los mares tropicales y subtropicales del mundo. Son ovíparos y se alimentan exclusivamente de plancton y de peces muy pequeños. Su boca, que es enorme, presenta unas filas de pequeños dientecillos con los que desmenuza a sus pequeñas presas.

A pesar de su gran tamaño y apariencia es totalmente inofensivo para el ser humano, aunque éste a cambio es capaz de matarlo para poder obtener carne, aletas, piel e hígado (el cual llega a pesar hasta una cuarta parte del peso total del pez).

Así, se puede vivir la aventura de nadar con uno de ellos, con la alegría y los nervios a flor de piel. Para ello es importante tomar en cuenta la explicación de los expertos sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe cuando se esté ante su presencia.

Para observar a estas maravillas del planeta azul en su ambiente natural hay que esperar a que emerjan a la superficie a comer. Cuando esto sucede, lo primero que se divisa es su enorme aleta caudal, a la que mueve parsimoniosamente mientras va nadando con la enorme boca abierta filtrando miles y miles de litros de agua para poder obtener su alimento.

Pero lo más impresionante es cuando estos enormes peces se pasean justo bajo la lancha en que viajamos, que algunas veces son casi del mismo tamaño, y así es como se puede observar a detalle su perfecto cuerpo de forma hidrodinámica, de color negro o verdoso, con puntos blancos.

Con el equipo de buceo básico (aletas, visor y tubo respiratorio, además de un chaleco salvavidas) caímos al agua, que estaba un poco más fría de lo normal. Esto último provocó poca visibilidad, por lo que fue necesario los gritos de quienes estaban en la embarcación para indicar el lugar donde tendríamos que nadar.

De pronto, de la nada, surgió el imponente tiburón ballena, nadando tranquilamente a nuestro lado, sin importarle la presencia de los que ahí nos encontrábamos.

Bien reza el dicho que de lo bueno poco. Y aunque los minutos se convirtieron en los más intensos y emocionantes, cuando nos tocó reaccionar por su presencia el gigante desapareció. Allí, todos vivimos la grandiosa experiencia de estar frente a esta criatura, que de este modo dejó grabado en cada uno de los que estábamos ahí esos momentos en que nadamos al lado de estos excelentes embajadores de los océanos.

Texto: Alberto Friscione Carrascosa ± Foto: Alberto Friscione Carrascosa