Nunca dejará de ser sorprendente la síntesis conceptual y científica del antiguo Egipto. Ni siquiera resulta trascendente descubrir su origen étnico sino lo que lograron al acumular la sabiduría de otras civilizaciones y lo que obtuvieron por ellos mismos. Apreciar sus construcciones, su pintura, sus esculturas y sus costumbres nos muestra la base del pensamiento abstracto más allá de la estética.

Su conocimiento del espacio en gran medida se sustentó en la relación del macrocosmos con la humanidad. Para ese entonces se requería de un entendimiento profundo de la geometría, el álgebra y la astronomía, disciplinas intrínsecamente vinculadas entre sí.

Tomemos como ejemplo un “simple” obelisco de esa época, observemos para entender. El obelisco, por su parte más sencilla, cumple con la función urbana, que es la de señalamiento y demarcación, y además está la de la sofisticada aplicación tecnológica para su construcción y traslado. Sin embargo, también servían como relojes solares, lo cual implica conocer la rotación en torno al sol, la duración del día, la noche y la posición de las estrellas en la pizarra celeste que pueden ser vistas desde la Tierra, lo que da como resultado la proyección de las sombras sobre el piso, convirtiéndolo en un espejo del cielo, midiendo así los diferentes momentos de la luz del día, pudiendo determinar su longitud y su posición con el transcurrir de las horas. Obtenían como resultado, entre otras muchas cosas, la comprensión de las estaciones del año, elemento básico para la planeación y el desarrollo de la agricultura.

Se trataba de explicar la relación entre el resto de los astros y los fenómenos naturales que ocurrían en la Tierra, constituyendo el principio de lo que siglos después llevaría a la humanidad al viaje para la conquista del espacio. Cuando visitamos las exposiciones del antiguo Egipto es como penetrar en el túnel del tiempo. Filósofos-matemáticos del periodo presocrático, como Tales de Mileto y Pitágoras, sorprendidos por ese maravilloso mundo aprendieron en sus expediciones estas maneras del pensamiento, continuándolas y enriqueciéndolas para la Grecia antigua. Comprendieron que el álgebra y la geometría no sólo servían para medir o para aplicarse técnicamente, sino que había un destino mayor, la del ser humano en la integración al universo.

Por eso cuando contemplamos los sarcófagos, las esculturas de los escribas o los bustos de Nefertiti y Akhenatón debemos atender a su parte colorida y volumétrica, en tanto verdaderas obras de arte, pero junto con ello a sus implicaciones conceptuales, de las cuales la civilización contemporánea es heredera. Están implícitos los valores de proporción de una ergonomía vinculada a la totalidad cósmica, lo que fue en su momento poner al ser humano como centro del universo, de tal suerte que las leyes del cosmos son las del alma, como consideraba Heráclito de Éfesos. De la misma forma lo hizo Da Vinci, al colocar un cuerpo humano con brazos y piernas extendidas en el centro de un círculo y un cuadrado, dando a entender esta relación entre el humano y el espacio vinculados por la trigonometría pitagórica. Egipto es la cuna de la urbanidad occidental, cuya explicación es mágico-religiosa, como sus manifestaciones artísticas lo explican, hablan de la concepción del mundo, de la vida y del resto de las cosas. Fue el centro de referencia de las grandes teologías históricas, igual para religiones como la musulmana, la judía y la cristiana. La Biblia recoge la epopeya del pueblo judío que vivía en el desierto. José, el hijo del patriarca Jacob, es quien los establece por un largo periodo hasta el éxodo de Moisés, en la búsqueda de la tierra prometida. En el Cairo se pueden visitar las mezquitas dedicadas a la oración musulmana y las sinagogas originales o los primeros templos cristianos (que son la inspiración arquitectónica de las sólidas catedrales europeas).

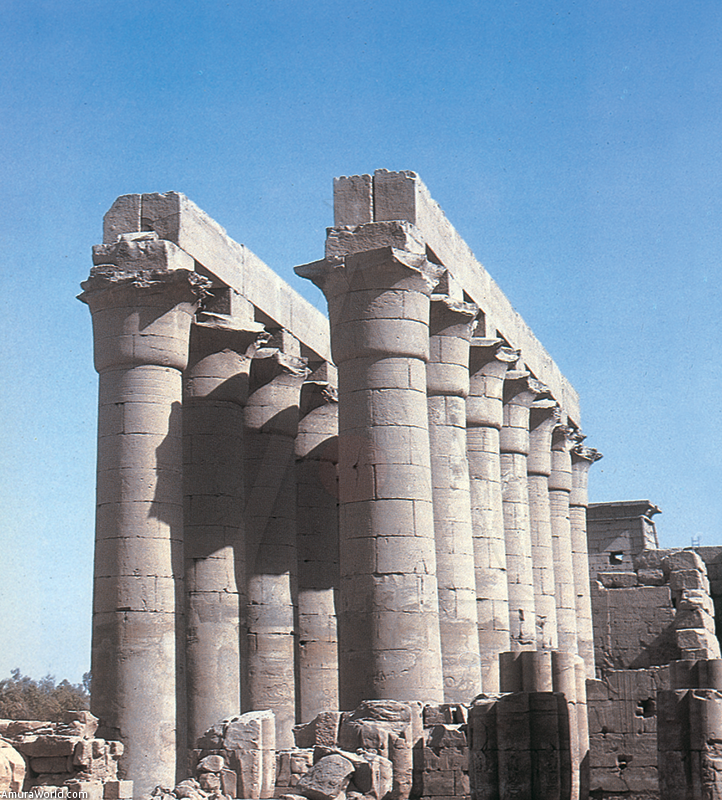

Con la conversión del politeísmo al monoteísmo, en el periodo de Akhenatón, aparece un hilo invisible del que quizá se prenden todas las creencias fundadoras de las culturas occidentales. Por eso, regresando al ejemplo del obelisco, y llevados por un viaje imaginario, si fueron los druidas o los celtas los constructores de Stonehenge, lo que lograron ordenando de manera circular monolitos de más de 17 toneladas de peso, esto dio a la humanidad la base para que fuera posible la creación de una de las abstracciones más importantes que la relacionara con el universo. Así, en el obelisco vemos esa evolución donde se encuentra perfectamente aplicada la geometría, y cómo estas piedras, paulatinamente, se convertirían en las columnas de los templos.

Bien valió la pena tres o cuatro horas de espera en las afueras del Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México, para visitar la muestra de las piezas egipcias que han sobrevivido a lo largo de estos siglos, para transmitirnos el testimonio de la existencia y recordarnos nuestro quehacer en la Tierra, si dejamos que se conmueva el alma.

Texto: Miguel Peraza ± Foto: Ancient Egypt. The land and its legacy, Fabiola Galván Campos