Desde siempre los tiburones han ejercido en mí una rara y mística atracción. Al principio fue miedo, después curiosidad y respeto por esos fantásticos seres marinos que han recorrido los fondos oceánicos desde hace 300 millones de años, y que ahora están a punto de extinguirse de los mares por su pesca indiscriminada.

La aventura comenzó a partir del momento en que abordamos el avión que nos trasladaría a la ciudad de La Habana, donde ya nos esperaba una camioneta, en la cual tendríamos que recorrer los casi 600 km y nueve horas que nos separan de las playas de Santa Lucía, en el municipio de Camagüey, sitio donde veríamos y haríamos fotografías de los temidos tiburones toro comiendo de la mano de los buzos locales.

Al llegar a la mencionada playa ya nos esperaba el que fue nuestro guía en los días siguientes, José Dieppa, uno de los hombres más reconocidos en su país y en el extranjero por su gran pasión por el mar.

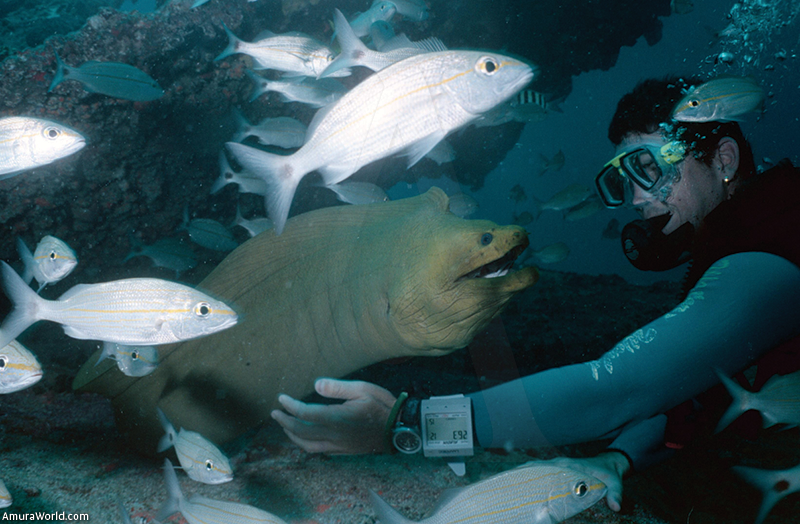

Nuestro buceo de familiarización se llevó a cabo en un lugar bellísimo, donde pudimos disfrutar de la presencia de innumerables peces de colores y de gran cantidad de corales, tanto duros como blandos, que bailaban al suave ritmo de las mareas. En las paredes abismales pudimos apreciar al codiciado coral negro y a una enorme escuela de pargos cuberas, que es difícil encontrar en otras partes del mundo.

El tiempo pasó rápidamente y cuando salimos el astro rey comenzaba a ocultarse. No podíamos aguantarnos las ganas de volver a sumergirnos, pues ahora teníamos la promesa de ver en su estado natural a los imponentes tiburones toro, principal motivo por el que nos encontrábamos en este lejano lugar.

De las 350 especies de tiburones que existen, sólo nueve son potencialmente peligrosas para el ser humano, y una de ellas es ésta, el tiburón toro (Carcharhinus leuca). Se encuentra en todos los mares tropicales y subtropicales del mundo, y se los ve en ríos, esteros y canales.

Es un animal muy grande, robusto, de color café o gris oscuro. Al nacer mide 50 cm, y en su madurez alcanza los tres metros y medio, llegando a pesar 400 kg. Se alimenta de mantarrayas y peces, e incluso de otros tiburones. Su hocico es redondo, poderoso y armado de varias hileras de afilados dientes. Sus ojos son pequeños y vivaces que se cierran a la hora de atacar.

Mis nervios se empezaron a tensar, pues aparte de los buenos amigos con las que iba (Walter Dupond, Ricardo Fuentes, Armando Gasse, Santiago Gutiérrez, Rafael Nachon y Manuel Sains), iban las hijas de Rafa (Elsa), de Manuel (Mariana), mi hija Cristina y mi sobrina Valentina, quienes decidieron acompañarnos en este viaje.

Después de romper el espejo de la superficie marina empezamos a descender por un barco hundido hasta una profundidad de 25 m. Pepe nos hizo la seña de que estemos quietos y atentos a lo que iba a suceder. No pasó mucho tiempo antes que apareciera el primer escualo. Apenas si se distinguía, temeroso, precavido. En unos segundos más y saliendo de la nada pudimos observar hasta cinco majestuosos animales marinos.

Pepe puso la carnada frente a nosotros y los tiburones fueron midiendo su terreno, acercándose más y más en cada momento. Nos rodearon y observaron. La adrenalina iba subiendo poco a poco y alcanzó su máximo nivel cuando los tiburones empezaron a comer de la mano de su benefactor. Pasaban tan cerca que se podían tocar y acariciar. Lo presenciando era increíble, pues estábamos frente a frente con uno de los mayores depredadores del mundo marino, que tiene fama de “comehombres”, y no teníamos protección alguna.

Era tanta la concentración en estos magníficos animales y su comportamiento para con nosotros que se nos olvidó checar el tiempo que habíamos permanecido bajo el agua. Entonces, tuvimos que enfrentarnos con un problema mayor, la temible descompresión, que ha matado más buzos que los tiburones.

El ascenso fue lento, hasta llegar a una profundidad de 10 pies, donde tuvimos que esperar los siguientes 16 minutos que marcaban nuestras computadoras para poder eliminar el nitrógeno acumulado en nuestro cuerpo. Por suerte todo transcurrió sin novedad y llegamos a la superficie con una sonrisa de satisfacción dibujada en nuestros rostros.

El año pasado un tiburón hembra mordió el brazo de Pepe, quien tuvo que ser intervenido en varias ocasiones, aunque por suerte pudo salvarse. “Desde entonces, “me platica Pepe, “ese tiburón no volvió a comer de mi mano.

Texto: Alberto Friscione Carrascosa ± Foto: Alberto Friscione Carrascosa